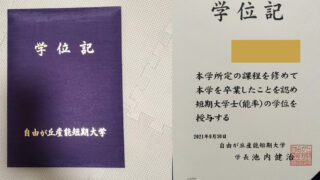

通信制短期大学卒業するまで残り3ヵ月時点で科目終了試験が5教科残っていました。試験が受けられるのはあと2回。一回に受けられる科目数は最大5科目。試験不合格のことも考えて、できれば一回目の科目試験ですべて5科目合格したいところでした。仕事と大学を両立させ、卒業を確定させた方法を話していきます。

通信制短期大学卒業まじか!1日13時間の勉強法で卒業確定を手に入れた

結論から申し上げますと、有給と土日休みを使って全7日間、試験勉強に充てました。

せっかく作った7日間なのだけど、家にいると「別のこと」をしてしまう可能性があるので、確実に試験に合格するために「家」での環境も徹底に整えました。

本気で勉強のみの時間にするために整えた、家での環境4選!

先に私の性格と体質のことを話しておくと、私は1つのことしかできないタイプです。

同時に2つのことをすると気が散ったりして、集中力が簡単になくなるので、今回は家で勉強のみに集中するために以下のことをして、勉強環境を整えました。(この1年後、ASDと境界グレーと診断されてます)

- 7日分のご飯を作り置きして、家事を全部ストップさせた

- 洗濯・掃除も全部ストップ

- メイクしない、服適当

- 勉強以外のYouTube、SNSは絶対に見ない

を必守して7日間、5教科の勉強をしました。

その結果、一回目の科目終了試験で5教科すべて合格・卒業確定となりました。

苦手な歴史はYouTubeでアニメで時系列を確認!

5教科ある中で、私にとって苦手な「日本史」がありました。高校生の時までも大の歴史嫌いでどうやったら膨大な量の知識を効率よく学べるのだろうか?と思い、YouTubeで「日本史」を勉強することにしました。

すると最近の動画って優れていて、とっても勉強になったんです。

最短で知識を詰め込むことができたので、教科書と照らし合わせながら、効率よく頭に内容が入りました。

いくつかYouTubeには歴史動画があるけど、私的に試験合格さえ叶えてくれた【決定版】日本史のすべてがおすすめ!

~苦手な歴史の勉強法まとめ~

- YouTubeで歴史のアニメで勉強

- 読むのが苦手だけど教科書1冊読みこんだ

- 時代と登場人物、起きたことをまとめて紙に書いて把握した

苦手な歴史の勉強はこの方法で合格しました!

自己暗示法

集中したいときに私が良くやることは、自己暗示ですです。

単位が取れたらこんなに楽しいことが待ってるから、今やるべき!

留年してもいいの?留年したら時間と学費をムダに払うことになるけどいいの?

とか自分にとって卒業できないと、余計に大変でめんどくさいことになることをたくさん想像して、「今、やるべきだ」と思いこむように自己暗示をたくさんかけていました。

これも、地味に効果があるのでやってみてね!

タイマー勉強法

あと休憩を取ることは脳を休ませるうえでもとっても大切です。

でも勉強していると疲れていることに気が付かないことも多いです。

そんな時に利用しているのが「勉強タイマー」です。

どんなメーカーでもよいと思いけど、人気なのはドリテック勉強タイマーです。

多くの学生が利用していて、口コミ評価も高く、実際に私も使ってみて使いやすいのでおすすめです!

Amazonで買うと10オフクーポン配布されていることあるので、お得に買えますよ!

コメント