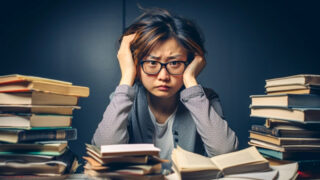

発達障害や境界知能を持っていても、「勉強ができる人」と「なかなか結果が出ない人」がいます。

同じような特性を持っていても、その差はどこから生まれるのでしょうか?

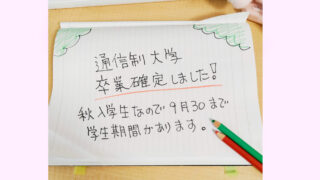

この記事では、実際に私自身の体験をまじえながら、

「勉強ができる人の特徴」と「できない人が陥りやすい原因」、

そして今日からできる具体的な対策を紹介していきます。

「好き」はスタート、「続けられる理由」はエンジン

心理学では、人の行動を動かす力を「動機づけ(モチベーション)」と呼びます。

この動機には2種類あります。

- 内発的動機づけ(=自分の興味・好奇心から学ぶ)

→ 例:「英語が好きだから勉強する」「歴史を知るのが楽しい」 - 外発的動機づけ(=報酬や目的のために学ぶ)

→ 例:「資格を取って仕事に活かしたい」「親に褒められたい」

実は、どちらの動機でも「学びの成果」は出せます。

ただし、長期的に続くのは**“どちらか一方ではなく、両方がうまく混ざっている状態”**だと言われています(デシ&ライアンの自己決定理論)。

つまり、「好きだからやる」と「目的があるからやる」、

この2つのバランスが取れている人ほど勉強を継続しやすいのです。

脳科学から見ても「好き」より「継続」が勝つ

脳の仕組みから見ると、勉強が得意な人ほど「習慣化」が上手です。

最初のうちは「やる気(ドーパミン)」で動きますが、

続けているうちに脳がそれを“日常のルーティン”として処理するようになります。

これは「基底核(きていかく)」という脳の部分が関係しており、

好き・嫌いに関係なく、**“やるのが当たり前”**になることで努力が減るんです。

つまり、「やる気」よりも「習慣」が強い。

これは心理学でも言われている有名な理論です(行動科学の観点より)。

「続ける理由」を見つける3つのステップ

自分が勉強する目的を言葉にする

→ 「合格したい」「自信をつけたい」「人の役に立ちたい」など。

結果よりも“成長の過程”を楽しむ

→ 「昨日より覚えられた」「今日は1ページ進んだ」など、

小さな進歩を見える化すると達成感が続きます。

人と比べず、“自分のペース”で続ける

→ 発達障害や境界知能の人は、理解スピードが他人と違うだけ。

「時間がかかる=劣っている」ではありません。

発達特性があっても勉強したい人におすすめの家庭教師

発達特性があっても、勉強をあきらめる必要はありません🍃

実は、「自分に合った勉強法」を見つけるサポートもあります。

家庭教師ファーストは、私が大学生の頃、勉強に悩んでいた時に、実際に利用した家庭教師サービスです。

オンラインで受けられて、移動の手間もないし、先生との相性を入会前に確認できる無料体験も安心でした。

料金も月ごとなので、学びたいときにだけ利用することも可能でした。

まとめ:「好き」よりも「やめない理由」を持つこと

勉強を続けられる人は、

「好きだからやる人」だけではなく、

**「やめない理由を見つけた人」**です。

好きという気持ちは、最初の火をつけるライター。

でも、その火を灯し続けるのは、目的・習慣・支えてくれる環境です。

コメント